티스토리 뷰

극한을 배웠다면 숨쉬듯이 당연하게 느껴지는 아래 식을 봅시다.

당연해보이나요? 질문을 하나 해보죠.

따라서

문제의 가장 큰 원인은 잘 정의되지 않는 '무한'이라는 단어를 우리가 너무 쉽게 쓰고 있다는 점입니다. 고등학교 때까지는 위 식을 아래처럼 말합니다.

"

앞에서 말했듯이 '무한'은 쉽게 정의하기 어려운 개념입니다. 따라서 극한을 말하는 법을 바꿔야 합니다. '무한'이 문제라고 하니, '무한'을 빼고 말해보죠. 우선 '

"

'원하는 만큼

"아무리 작은 양의 실수

'아무리'라는 표현도 애매하군요.

"어떤 양의 실수

'어떤 양의 실수

"임의의 양의 실수

'만들 수 있다'는 '존재한다'로 바꿔도 될 것 같습니다.

"임의의 양의 실수

어떤가요? 무한의 개념은 1그람도 들어있지 않습니다. 이제 극한의 정의가 제대로 된 것 같습니다.

아르키메데스 성질(Archimedean property)이라는 것이 있습니다. 나무위키에 이렇게 써있네요.

이게 무슨 말일까요? 이제 우리는 이 표현을 해석할 준비가 되어 있습니다.

자연수

임의의 양의 실수

임의의

하나로 합쳐볼까요?

"아무리 작은 양의 실수

아주 살짝만 리터치를 해보죠.

"아무리 작은 양의 실수

위 예시는

이것도 무한의 개념을 쓰지 말고 표현해보겠습니다. 아래처럼 하면 되지 않을까요?

"

'가깝다'는 말을 절대값을 이용해서 바꿔보죠.

"임의의 양의 실수

이번에는

"임의의 양의 실수

비슷한 방식으로 표현하려면 아래와 같은 형태가 되어야 할 것 같습니다.

"임의의 양의 실수

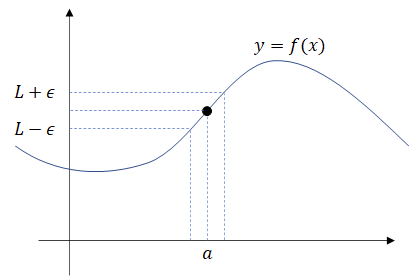

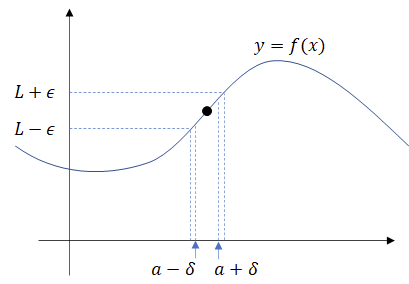

(뭐뭐)에는 뭘 쓰면 좋을까요? 아래 그림을 봅시다.

"임의의 양의 실수

구간을

"임의의 양의 실수

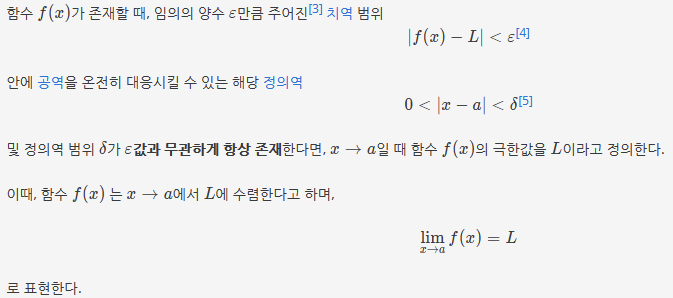

조금 더 수학적으로 표현하면 아래와 같습니다.

"임의의 양의 실수

살짝 표현이 난해해지기는 했지만, 유심히 쳐다보면 결국 같은 말임을 알 수 있습니다.

이러한 극한의 정의를, 정의에 들어간

표현이 다소 다른 면이 있지만 결국 같은 얘기입니다.

대학교 1학년 때 미적분학 강의를 들었습니다. 고등학교 때까지 나름 수학 잘한다는 자부심이 있었는데, 강의 초장부터 문제는 하나도 안 풀고 처음보는 기호들과 논법들로 멘붕이었던 기억이 아직도 생생합니다. 그때는 도대체 왜 이렇게까지? 라고 생각했는데, 시간이 한참 지나고 나니 알겠더군요. 세상에 공짜는 없다는 것을.

무한의 개념을 이용하는 극한을 공짜로 쓸 수는 없습니다. 도대체 무한이 뭐지? 극한이 뭐지? 이렇게 막 써도 되나? 라는 고민을 19세기 수학자들이 본격적으로 하기 시작했고, 그 과정에서 나온 것이 엡실론-델타 논법입니다. 수학의 진정한 아름다움은 이런 엄밀함에서 오는 것 같습니다.

게으른

'mathe' 카테고리의 다른 글

| 왜 수의 집합을 표기할 때 선을 하나 더 그을까? (0) | 2023.01.18 |

|---|---|

| 2변수 함수의 극대, 극소, 안장점 판별 (0) | 2022.12.12 |

| [proof without words] determinant == area? (0) | 2022.11.25 |

| 벡터가 뭐지? (2) | 2022.11.23 |

| 공허참이란? (2) | 2022.11.22 |